株式会社SHIFT 黒田 亮二、君塚 尚士

デジタルを通じたコミュニケーションとMRとの連携を通じたオムニチャネルの概念は各企業に浸透して来ており、専門部署を立ち上げる企業も出てきている。今回のコラムでは対MRへの教育、現場での実践同様、デジタルにおいても顧客目線でのコミュニケーションデザインが重要である事を改めて提議したい。

※本コラムは『Monthlyミクス』2024年8月号、9月号、10月号掲載記事を再編集したものです。また、記事中の情報および執筆者肩書は初出時点のものです。

昨今コミュニケーションの主体がデジタルチャネルになってきている。それはB2Cだけでなく、B2Bも同様である。情報収集の場としてのデジタル活用が活発になっていることに伴い、意思決定の場としてもデジタルチャネルが増加して来ている。米国の調査会社、ガートナー 社の海外での調査によると、2025年までにはB2Bのデジタルチャネルでのインタラクションが80%になるとされている。また、購買担当者の33%が営業担当者を必ずしも求めていないと回答しており、これより社会の中枢を担うミレニアル世代では44%に至ることから、今後のデジタルチャネルの活用が必須であることを物語っている。

製薬業界に目を転じると病院向薬剤の存在感が高まっている中、日経メディカルの調査によると70-80%の病院ではMRの訪問規制を導入しているとの事である。コロナ禍での参考値ではあるが、訪問規制の敷かれている病院に勤務する医師の37%がMRに面会していないとのデータもあり、2024年に導入が予定されている医師の働き方改革は時間に限りのある医療現場において医療従事者とのコミュニケーションのあり方に何かしらの変化が生じる可能性もある。

このような調査結果を見るまでもなく、企業間コミュニケーションの主戦場が営業担当の対面チャネルからデジタルを加えた多チャネルに移っていることは疑いようがない。企業は営業担当による現場のコミュニケーションに依存することなく、デジタルでのコミュニケーションに対応していかなければならない。これは当然、企業と医療機関とのコミュニケーションも同様である。コロナ禍で加速されたデジタル活用や、病院のMR訪問規制強化や医療現場の残業規制もあり、医療現場ではますますデジタルを活用した効率的な情報収集が必要不可欠となって来ている。

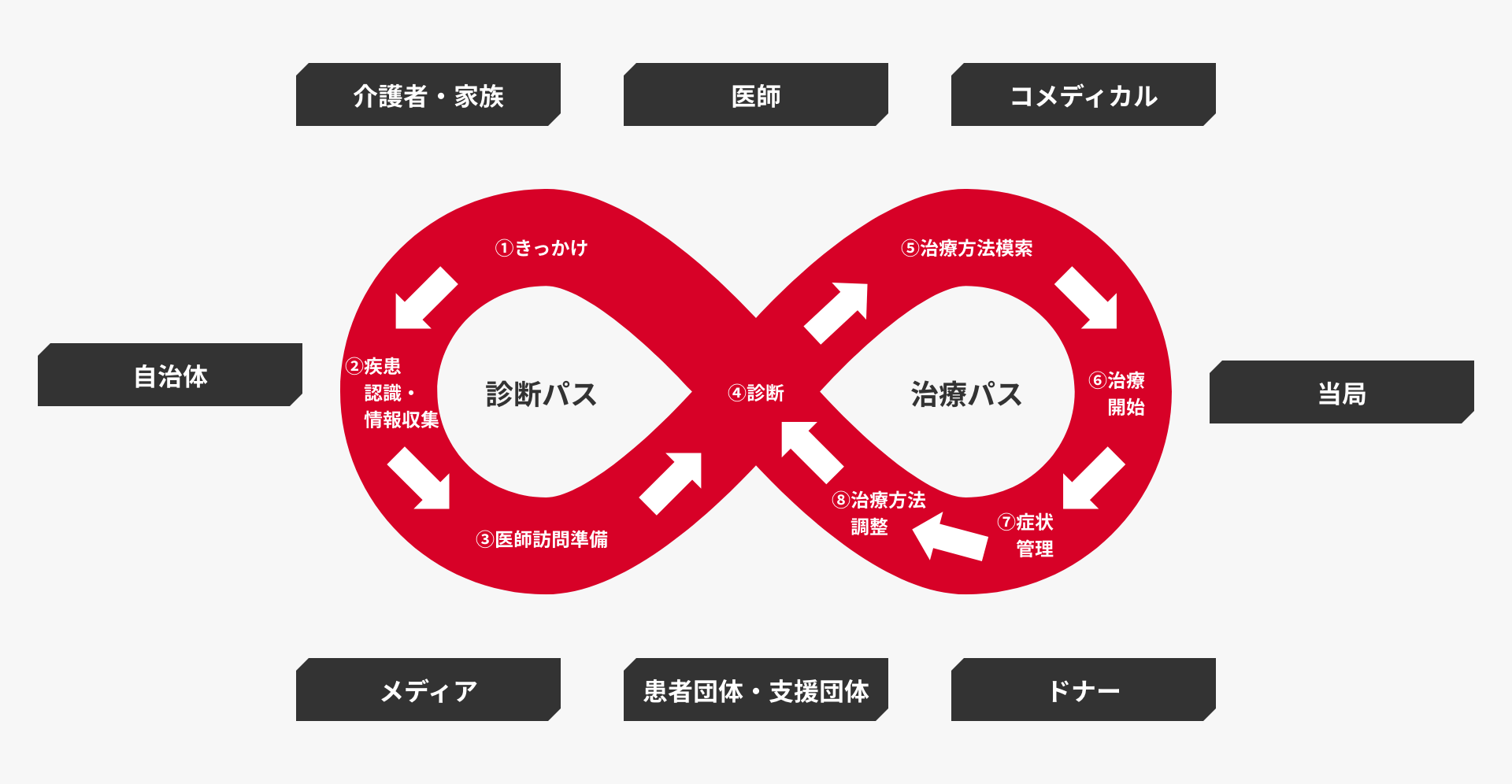

加えて医療のステークホルダーが多様化する中で企業は患者さんのトータルライフにおけるウェルビーイングを高めて行くための直接的、間接的なコミュニケーション努力を継続する事が求められている(図1)。このような背景より医師を中心とした医療従事者、及び多様化するステークホルダーとのコミュニケーションは複雑さを増してくる事は自明の理であり、その情報の入手しやすさや、理解のしやすさが向上されるとそれ自身が競争優位の源泉にもなり得、また医師を中心とした各ステークホルダーの自己学習を通じた各ペイシェントジャーニーのステップにおける患者さんに対するサポートレベルの向上にもつながり結果として患者さんのウェルビーイングを高める事にもつながる。言い換えると患者さんのトータルライフでの体験をいかに解りやすく各ステークホルダー目線で共有するかが薬剤の適正使用、服薬継続率向上にもつながるという事が言える。

図1 ペイシェントジャーニーと医療のステークホルダー

出典:rapp.com、SHIFT一部改編

このような現状に対応するためには、デジタルコミュニケーションへの投資やデジタルの専門担当を設置する等を含めて、真剣に向かい合わなければならない。企業は医薬品の情報やCSRなどの社会的な取り組み等の様々な情報を提供しているが、それ以上でも以下でもないのではないだろうか。先述したようなペイシェントジャーニーとその多様化するステークホルダーに対して、果たしてどれほどの企業が真剣に向かい合っているのだろうか。デジタルチャネルでのコミュニケーションとして適切に行われているのであろうか。

例えば、MRは頻繁に医師を訪問して、そのニーズを探ろうと対面での相互コミュニケーションを重視していたと言える。マーケティングの定義を「常に相手の立場にたって自らの行動を見つめ直す思考の体系」と捉えればMRは対面チャネルにおいて、各々の医師のニーズや状況などを理解しながら相互コミュニケーションをとって来ており、広義のSFEを通じ充実したトレーニングプログラムを施す事で医師目線に配慮した患者さんを中心に据えたプロービングを行う等現場で実践する事によりこうした思考の体系を実現して来たと言える。一方でデジタルチャネルでのコミュニケーションに目を向けると、コミュニケーションというよりは、企業目線での一方的な情報提供に終始しているのが実態ではないだろうか。デジタルチャネルではクライアントや顧客像を理解しないまま、サービス開発やホームページ上での情報提供が図られ、その情報の受け手の解釈を希望的観測のなかでなされているように見える。つまり、受け手のニーズや利用状況を鑑みることなく、ただ情報をデジタル上に載せているだけであり、その情報入手を受け手の労力に依存しているのではないだろうか。

企業はマーケティングや宣伝活動における担当者を古くから雇用してきた。昨今のデジタルマーケティングの必要性から、マーケティング活動におけるデジタルに精通し経験値もある担当者の雇用もなされている。しかし、活発なマーケティング活動の一方で、Webサイトやソフトウェアなどの「利用」におけるUI/UX(顧客体験)やユーザビリティ、アクセシビリティといった側面においては適切な担当者が配置されていないように思える。

デジタルチャネルでのコミュニケーションでは、残念ながらプロモーション活動を行っているマーケティング担当者がその延長線上で行ったり、デジタルマーケティング部門で行われたりしているのではないだろうか。プロモーションやウェブ開発の専門性とUI/UXの専門性は明らかに異なっている。その差異を理解しないまま、UI/UXの知見や経験がないままで実行するがゆえに、デジタルでのコミュニケーションは一方通行となり、最適なインタラクションが為されていないのではないだろうか。このままでは、コミュニケーションを一身に担ってきたMRに代わることはできない。改めてデジタルを主戦場としたときの在り方を検討する必要がある。

海外や国内の一部の製薬企業はUI/UXの専門チームを設けて、情報提供や共創するための取り組みに力をいれているが、その歴史は古くはない。UI/UXの専門性は一朝一夕で手に入れるのが難しいため、多くの企業はなかなかUI/UXに取り組めていないことが実情である。また、UI/UXに取り組む意思が醸成された場合でもどのような人材が必要で、何から手を付けてよいのかわからない実態もある。これらのことは製薬業界の企業に限ったことではない。つまり、多くの企業がデジタルコミュニケーションに問題を抱えているということだ。

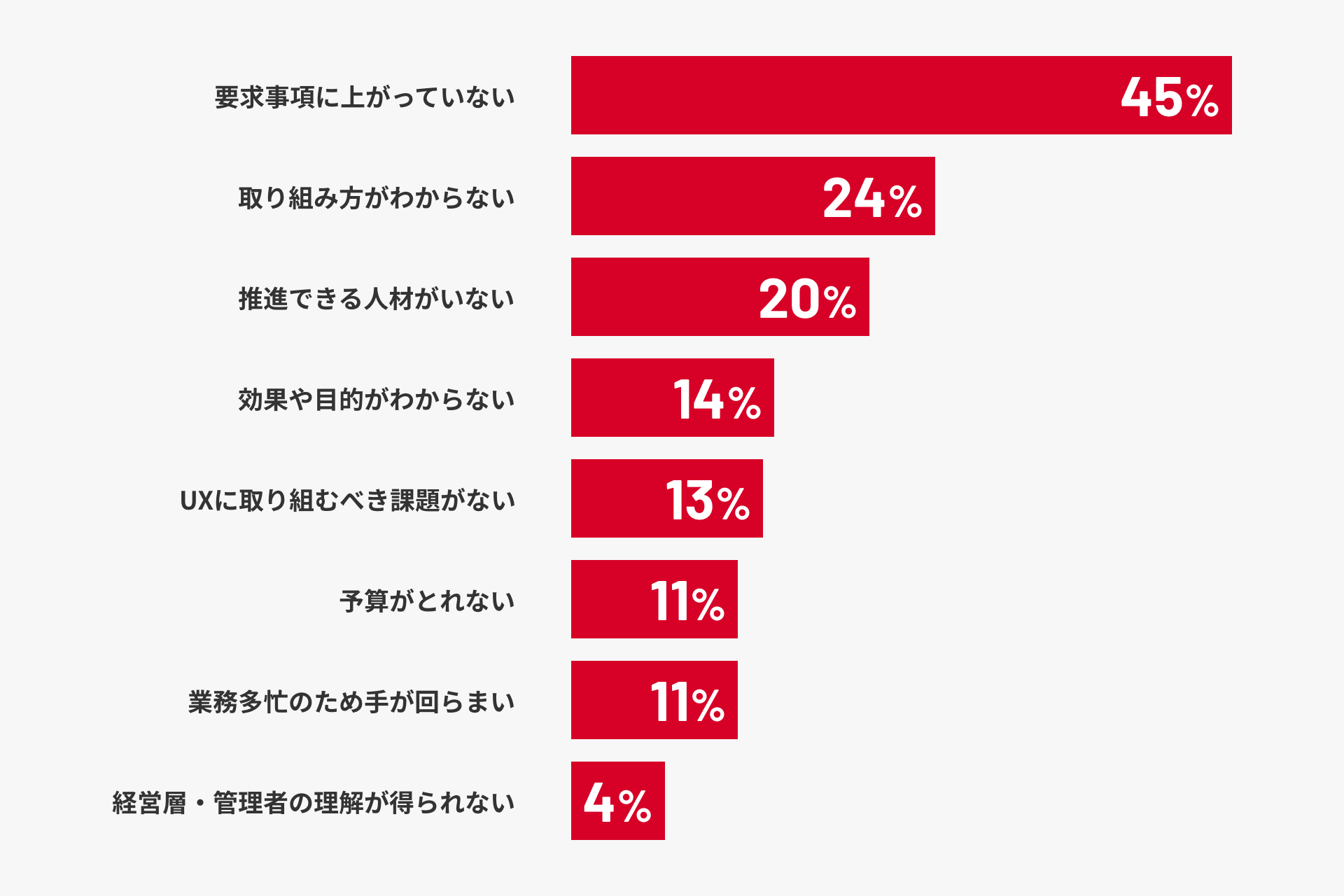

実際に当社の調査によると、UXに取り組んでいない企業の理由は、「要求事項に上がっていない」「取り組み方がわからない」「推進できる人材がいない」で大多数を占めていることは、UI/UXの有識者がいないことの証左であり、取り組みたくても取り組めない状況であることが想定される。(図2)

図2 UXに取り組んでいない理由

調査対象:ソフトウェア・システム開発に携わる会社員:調査人数:623名

(出典:SHIFT UX向上の取り組み状況に関する調査:2023年3月下旬:インターネット調査)

UI/UXやマーケティングにおいては様々な概念があるため、あくまでも考え方として簡略化して述べるならば、宣伝活動や広告、デジタルマーケティングは「利用する前」までの活動であり、主眼は認知や販売促進になっている。一方で、UI/UXはその「利用」にフォーカスを当てた活動であると言うことができる。システムやソフトウェアの品質の国際規格である SQuaRE(ISO/IEC 25000 シリーズ)は、「製品品質」に加え、顧客が利用する際の「利用時品質」を規定している。この利用時品質をUXと考えても良い。つまり、UXは企業が取り組むべき「品質」なのである。

利用における品質が悪いとどうなるのか。どれほど有用であり素晴らしいWebサイトやサービスであったとしても、利用者がその「利用」において、「わかりづらい」「使いにくい」と判断されれば、そこで「利用停止」となってしまいコミュニケーションは終了である。ただ、企業からの一方通行の情報がそこに在るだけとなり、コミュニケーションは為されることなく、利用者の態度も行動も変わらないこととなる。

なぜ、企業からの一方通行となり、「利用」を通したコミュニケーションが為されないのか。そもそも、良いUI/UXを実現するためには、その「利用者」を想定した取り組みが欠かせない。例えば、製薬会社から医師への情報提供を想定してみる。製薬会社は医師に情報を提供したいため、多くの情報を提供しようとするだろう。よくありそうなものとして、製薬会社が動画をつくり医師のもつスマートフォンやタブレットで隙間時間に見てもらいたいと考えているとしよう。製薬会社からすれば、動画は情報量が多いためよく伝わると考えるだろう。しかし、医師からすれば動画は一方通行に流れていくため、何が要点なのかは動画を見続けなければわからないことになる。多忙な医師は即座に要点を掴みたいのだが、それができないため利用を停止ないしは避けることとなる。

このように利用者を想定しない場合、企業は一方通行のコミュニケーションとなってしまう。利用者はよほど積極的に情報を入手したいと考えない限り、能動的に自身の有限の資源を活用して「わかりづらい」「使いにくい」ことを乗り越えてまで理解しようとは思わないものだ。時間のない医療現場ではなおのことと考えられる。つまり、企業と利用者の間に「利用」におけるギャップが存在しているのである。この利用者とのギャップを解消するために、利用者を想定して、企業と利用者の間の「利用イメージ」を合致させることができれば、「利用」が促進されることになる。

企業と利用者の利用イメージの合致とはどういうことか。そもそも「利用」するためには、利用者の知識やスキルが必要である。当たり前のことだが、例えば利用者が知らない言葉があることや、利用者に馴染みのない使い方の強要、利用者の利用状況(外で利用する、多忙、家族で利用など)に即していないなど、利用者像や利用状況が考慮されていなければ当然「利用」が難しくなる。先ほど例として挙げた動画においては、多忙な医師がじっくりと一方通行に流れる長尺の動画を見るということは少し考えにくそうだ。

よく陥る罠としては、企業側が素晴らしいコンテンツであるから「きっと見てくれるだろう」という考えだ。多忙な医師は「きっと見てくれるだろう」から見るわけではない。医師はその多忙な時間の合間をぬって必要ないしは興味があるから見るのだ。つまり、その利用者像と利用状況を想定した情報提供をする必要がある。

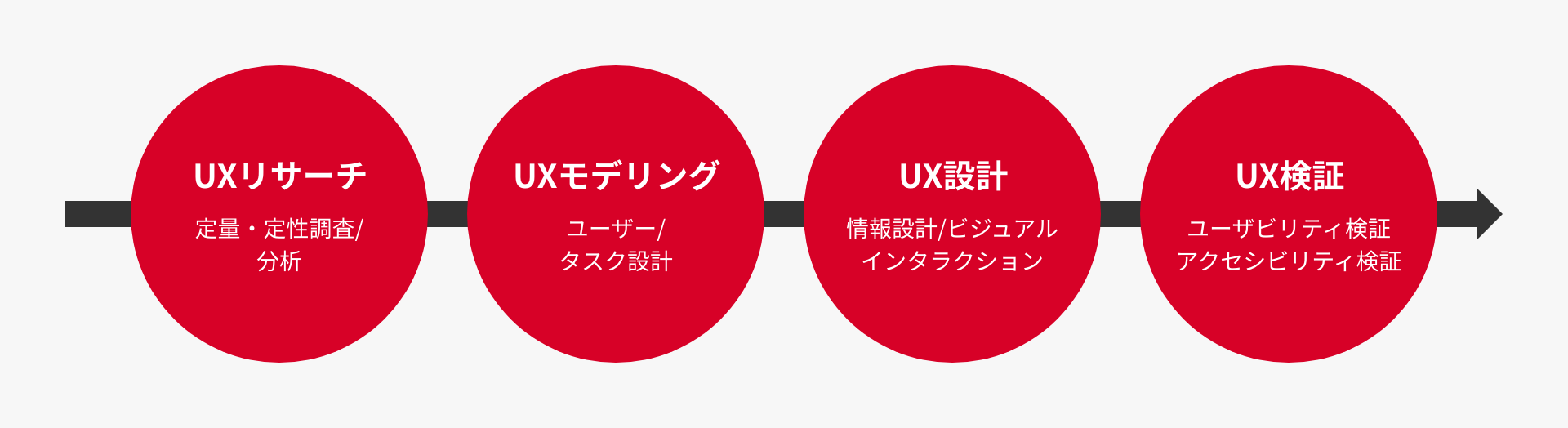

利用者とのコミュニケーションを良いものにしていくために、その利用者にとっての最適化を探っていかなければならない。それは、企業にとっての最適化ではない。利用者にとっての、医師にとっての最適化なのだ。それこそがまさにUI/UXの技術の活躍する場面となる。人間中心に利用者中心に考えていくことだ。図3はUI/UXを検討する手順を概観として図示したものである。

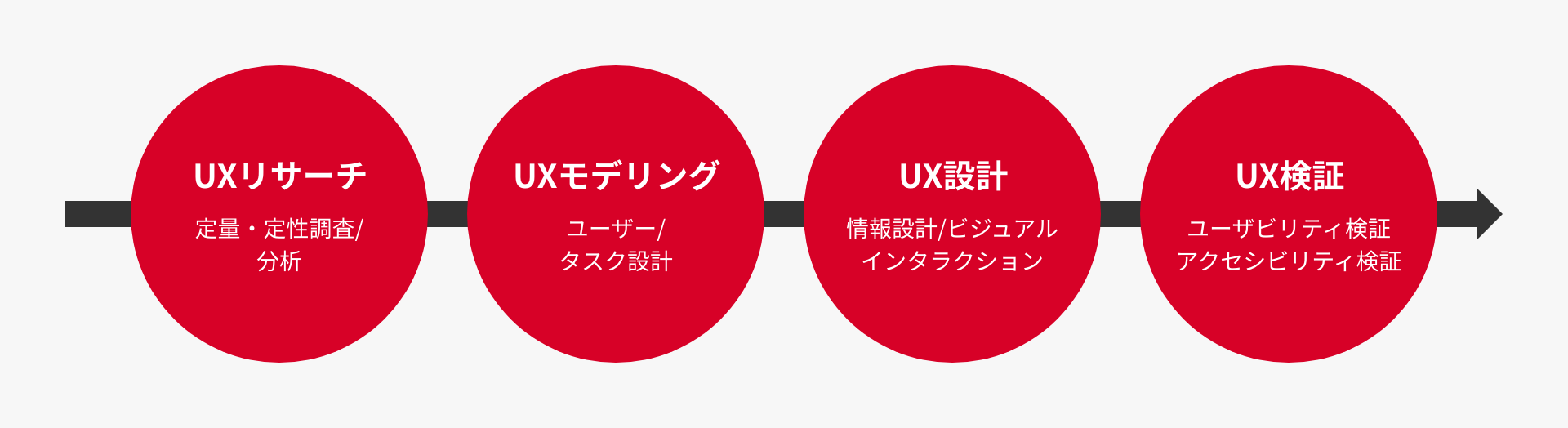

図3 UI/UX実現の概観

UI/UX、人間中心、中心にあるのはUserであり人間、利用者である。企業の論理ではなく、利用者の論理でWebサイトやサービスを形成していく必要ある。従って、先ずはUXリサーチとして定量調査やユーザーインタビューなどの定性調査を行い利用者のニーズや課題を知り分析を行い、利用者のタスクや行動を明らかにしていく。まさに顧客理解である。提案をしたい顧客がどのような方で、どのような文脈や状況におかれているのか、どのような目的や課題を有しているのかを知ることである。

調査においては、本格的に社外の調査機関に依頼しなくともよい。社内にMRなど利用者をよく知っている有識者が必ずいるし、懇意にしている利用者に直接聞いてもよい。手段はいくらでもあるはずであり、調査は既存資源を活用してできることだ。そして、それを利用者像やカスタマージャーニーマップとして作成していけばよい。この顧客理解がUI/UXの起点となり、企業の価値提案の根源となり、利用時品質を向上させるための礎となる。

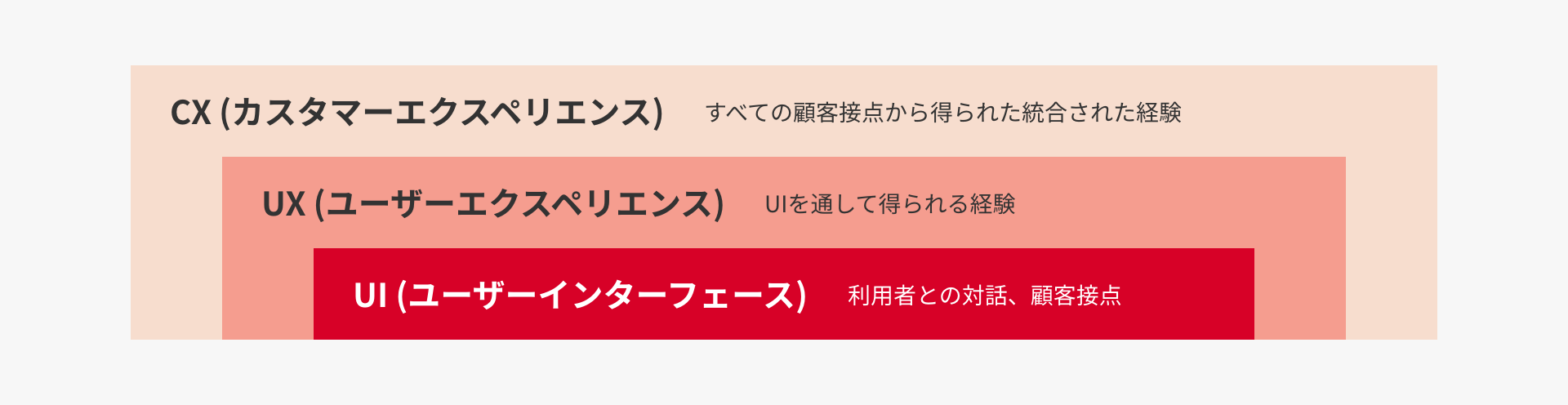

図4はUI/UX/CXについてシンプルに整理したものだ。見て頂ければわかるとおり、UIを通して、UX/CXが形成されていくことがわかる。あたりまえであるが、利用者はUIを通して「利用」しなければ「体験」はできない。企業が「素晴らしいコンテンツである」「必ず有用な情報である」と豪語したところで、そのUIが悪ければ顧客はコンテンツを読むことや、誰かにお勧めすることはできない。つまりUIはUX/CXの要諦であると言える。企業からの価値提案を顧客に受容してもらい、さらに「利用」してもらうためには、良いUIである必要がある。

図4 UI/UX/CX

非常に残念ながらよく聞くのは、コンテンツや機能が良ければUIは何でも良いという考えだ。よくある企業からの一方的なスタンスだ。そのような考えの結果、顧客と対話にならないUIがつくられる。このようなスタンスは顧客との対話を拒否していると考えられても仕方がないレベルだ。また、UIの作成ならデザイナーがいればよいだろうと安易に考えることもよく聞く。一見は良さそうな気がするが、この場合でよくあるのが、「見た目は良いが、わかりにくい・使いにくい」問題だ。これは、デザインを表層だけで捉え、デザイナーが見た目を綺麗にすれば良いUIになると考えていることに起因する。この問題の方が根は深いかもしれない。UI/UXに取り組んでいる「気になっている」からだ。

これまで見てきたとおり、「顧客が利用する」という行為は企業だけでは成立しない。顧客の目的や利用のための知識、スキルが嚙み合ってこそ利用可能となる。つまり、顧客理解をしたうえでUIを形成しなければ、利用が難しくなり良いUXにはなり得ないのである。当然のように、正しいUXのプロセスを正しく実行していけば、良いUXになり得る。改めて先述した図3 「UI/UX実現の概観」を再掲したい。残念ながら多くの企業はこのプロセスを実行することなく、重要なプロセスを飛ばして色などの表層の「ビジュアル」デザインに入っていくことが多い。これが先の「見た目は良いが、わかりにくい・使いにくい」問題を引き起こす。

UI/UXは表層的な見た目の話ではない、企業からの一方通行のコミュニケーションではなく、顧客の利用を通した「対話」と共に、良い「体験」をしてもらうための取り組みなのである。UXリサーチ、UXモデリング、UX設計に至るまでのプロセスは、そのUXの論理を形成するための取り組みであり、それは「なぜこの機能なのか」「なぜこの構造なのか」「なぜこの配置なのか」「なぜこの色なのか」などのWHYについて、顧客視点で理由を語れる取り組みなのである。その理由が語れるということは、利用者にとって、わかりやすく、使いやすく、目的達成が容易となり、顧客との対話が円滑になることである。この論理形成が為されているか否かがUI/UXを左右する。

とはいえ、論理形成されて作られたUIが完全かと言えば、もちろんそんなことはない。プロセスを経てつくられた「最良の仮説」である。そのため、図3の4つ目のUX検証が必要となる。実際にわかりやすいのか、使いやすいのかのユーザビリティやアクセシビリティの検証を行う。UX専門家が豊富な経験や知識を活用して行うエキスパートレビューや利用者像に近しい方々に実際にご利用いただいて検証するユーザーテストの大きく2つがある。いずれもUX品質を判断するために重要な検証となる。作り手はどうしても当事者目線となってしまうため、顧客視点で検証できる第3者検証は非常に有効となる。顧客視点はどのプロセスにおいても失ってはならない。

図3 UI/UX実現の概観

このようなプロセスで論理形成から設計・検証を行うことで、WebサイトやサービスのUI/UXは必ず良いものとなっていく。しかし、UX検証をして終わりではない。リリースされて世に出ていき、検証・改善を繰り返していくことが重要である。そのときはベストであったとしても、内的には新しくコンテンツや機能が追加されること、外的には競合が新しいサービスを出してくること、利用者の状況・環境や社会環境が変わるなど、様々な要因に適応していき良いUI/UXであり続ける必要があるからだ。

社会が変化するように顧客も変化していく。同様に企業も変化する必要がある。デジタルコミュニケーションに主眼を置いてきた本連載だが、「社会が」「顧客が」デジタルを活用しているから、企業はデジタルを活用してコミュニケーションをとっていかなければならない。周囲がデジタルに力を入れているから、競合がデジタルに力を入れているから、実施するのではない。顧客がデジタルを活用しているから、顧客に寄り添うために実施するのだ。そして、その実施の鍵こそがUI/UXの技術である。

先に述べたようにUI/UXにはその専門性が必要となってくるため、簡単にできることではない。しかしその重要性はご理解いただけたはずだ。改めて、UI/UX専任担当者の配置や外部パートナーの活用を通して、UI/UXのケイパビリティを確保することをお勧めする。良いUI/UXは、お客様の創造に繋がり、お客様との共創に繋がる。悪いUI/UXは、お客様を失うことになり、無価値となる。UI/UXは「品質」である。しかも、事業の持続可能性に関わる「ステークホルダーとのコミュニケーション」を左右する重要な「品質」である。是非、良いUI/UXの実現を目指し、医療現場の生産性を向上して質の高い医療に貢献して欲しい。

我々がこれまで得た知識と経験よりこれからUI/UXに取り組む企業様へまず以下を提言したい。

UI/UX人材は市場に多くいない現実がある。優秀な人材となるとなかなかいない。しかし、先に述べているとおり、UI/UXは重要な「品質」であるため、すぐにでも取り組んでいくことをお勧めする。

・組織内ではUI/UXに取り組む意志を表明して、専任担当者の設置を含む機能の確保を行う

・外部有識者との伴走を通じて知識や経験の蓄積、及びプロセスを構築する

全社戦略とも言えるデジタルでのコミュニケーションの重要性が益々高まるなか、広告・宣伝やデジタルマーケティングのみならず、「利用」に焦点を当てたUI/UXの考え方が製薬企業の皆様方の間で共通言語となる事を願って止まない。